#frasi libri garzanti

Explore tagged Tumblr posts

Photo

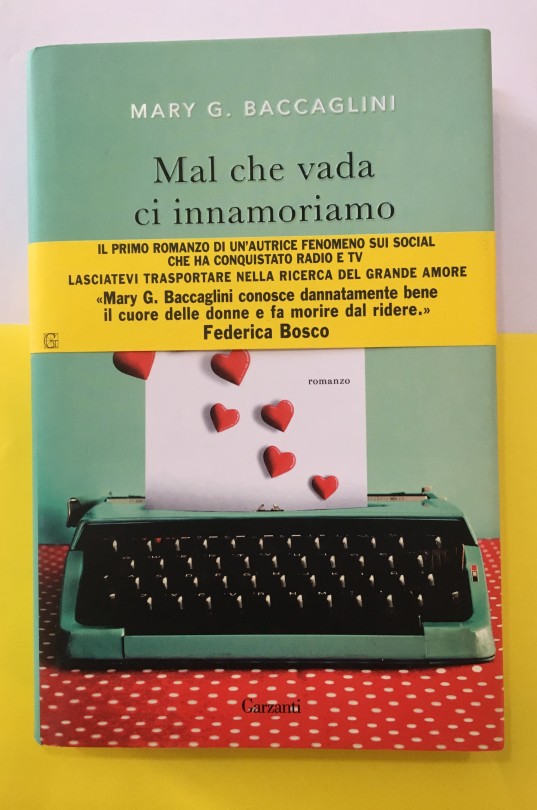

La copertina: rigida Titolo: Mal che vada ci innamoriamo Autore: Mary G. Baccaglini Lingua: Italiano Data di pubbl.: 2018 Casa Editrice: Garzanti Editore Genere: Formazione e crescita personale pagine: 328 escluso l'epilogo e l'intervista alla scrittrice

#mary g baccaglini#mal che vada ci innamoriamo#garzanti#libribelli#frasi libri#citazioni libri#libriconsigliati#libri su libri#lobripernoi#libri per noi#romanzi italiano#romanzi d'amore#romanzi rosa#leggere che passione#leggerefabene#amoleggere#marco mandarano book blogger#autori italiani

4 notes

·

View notes

Text

Incipit 88/100

Incipit 88/100

“Non è detto che il destino, per distruggere il cuore umano, debba menare un colpo brutale e usare tutta la sua violenza; da futili motivi anzi esso trae la sua indomabile gioia creatrice. Nel nostro linguaggio umano questo primo lieve tocco lo chiamiamo causa, e stupiti confrontiamo la sua piccola misura con gli effetti spesso straordinari di potenza. Ma come la malattia esiste prima di manifestarsi apertamente, così il destino non comincia solo quado diventa realtà visibile e concreta. Esso impera nello spirito e nel sangue assai prima che dall'esterno arrivi all'anima. Riconoscersi è già difendersi, e per lo più è invano.”

(Tramonto di un cuore, di Stefan Zweig – trad. Berta Burgio Ahrens)

#incipit letteratura#incipit#libri#letteratura#libri letteratura#citazioni#citazione libro#frasi libri#incipit libri#garzanti#stefan zweig

0 notes

Text

Perché intere nottate insonni trascorrono in un attimo, in un'allegria e felicità inesauribili, e perché quando i rosei raggi dell'alba entrano attraverso le finestre, illuminando la tetra stanza con la loro luce dubbiosa e fantastica, come avviene da noi a Pietroburgo, il nostro sognatore esausto, sfinito dai tormenti, si getta sul letto e si addormenta mentre viene meno per l'estasi il suo spirito morbosamente scosso ed egli prova una fitta languidamente dolce al cuore? Sì, Nastenka, ci si può ingannare e viene fatto involontariamente di credere che una passione autentica, vera, agiti la sua anima, che vi sia qualcosa di vivo, di tangibile nei suoi sogni incorporei! E com'è potente l' inganno, in effetti! Ecco, per esempio, che l'amore è sceso nel suo petto con tutta la sua inesauribile gioia e tutti i suoi penosi struggimenti... Guardatelo e convincetevene! Credereste, guardandolo, cara Nasten'ka, che in realtà egli non ha mai conosciuto colei che tanto ha amato nei suoi sogni appassionati? Possibile che egli non l'abbia veduta all'infuori delle sue affascinanti visioni e che questa passione l'abbia soltanto sognata? Possibile davvero che essi non abbiano trascorso, mano nella mano, tanti anni della propria vita, loro due soli, respingendo lontano tutto il mondo e unendo il proprio mondo, la propria vita, con la vita dell'altro? E non era forse lei, a tarda ora, venuto il momento del distacco, non era forse lei ad appoggiare il capo singhiozzando disperata sul suo petto, senza udire la tempesta scatenatasi sotto quel cielo inclemente, senza udire il vento che strappava e portava via le lacrime dalle sue nere ciglia? Possibile che tutto ciò fosse un sogno, anche quel giardino cupo, abbandonato e selvaggio con i vialetti ricoperti di muschio, solitario e tetro, dove essi tanto sovente passeggiavano insieme, dove hanno sperato, hanno sofferto e hanno amato, si sono amati l'un l'altra così a lungo, "così a lungo e teneramente!" […] E, Dio mio, non è lei che egli ha incontrato poi, lontano dalle sponde della patria, sotto un cielo straniero, meridionale, caldo, nella meravigliosa città eterna, nello splendore di un ballo, tra il frastuono della musica, in un palazzo sommerso in un mare di luci, su quel balcone avvinto da mirti e rose, dove lei, riconoscendolo, si è tolta così frettolosamente la maschera e, sussurrandogli: "Io sono libera", tremando tutta, si è gettata tra le sue braccia e, lanciando un grido estatico, stringendosi l'uno all'altra, in un attimo hanno dimenticato sia il dolore sia la separazione […] e la panchina sulla quale, con un ultimo bacio appassionato, ella si era strappata dai suoi abbracci irrigiditi in un disperato spasimo...

𝐷𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑣𝑠𝑘𝑖𝑗, 𝐿𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒

#grunge#vintage#indie#pale#film depressi#le notti bianche#dostoevskij le notti bianche#garzanti#libro#libri#autori#fedor dostoevskij#dostoevsky tag#fyodor dostoevsky#frasi#frase#phrases#book

1 note

·

View note

Quote

Pensa: da quant'è che tolleri ciò che non sopporti?

"Prometto di perdere" - Pedro Chagas Freitas

1 note

·

View note

Text

Il grido della rosa di Alice Basso

Ma verrà il giorno in cui una donna potrà mettersi il rossetto e fumare per strada e soprattutto aiutare un'altra donna senza sentirsi dare della prostituta.

“Il grido della rosa” è il secondo volume della serie dedicata ad Anita Bo della magica Alice Basso edito ancora una volta da Garzanti. Leggere Alice Basso è sempre per me come tornare a casa, perché mi rendo conto che mi riporta a momenti felici e soprattutto racconta storie uniche, in cui perdersi e che non vedi l'ora di leggere quanto più velocemente possibile. Appena uscito, giusto in tempo per il mio compleanno, è arrivato nella mia lista delle cose da leggere, e sono stata molto grata di potermelo fare autografare in uno dei primi firmacopie in presenza dello scorso anno. E l'ho letto in un soffio, incapace di resistere alla voglia di sapere come andava a finire. Quando potrò mettere le mani su Anita3?

Torino, 1935. Mancano poche settimane all’uscita del nuovo numero della rivista di gialli «Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro, e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti che parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell’Impero. E così, quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l’è andata a cercare, stava di sicuro tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa è successo veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali una brava ragazza e futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la giustizia può nascondersi nei luoghi più impensabili: persino fra le pagine di un libro.

Non è facile fare mettere in piedi una serie con una storia corale e una precisione di intenti che superano i confini di un singolo libro, ma Alice Basso ha questa capacità di immaginarsi interi universi e restituirli ai suoi lettori con una naturalezza invidiabile. L'impianto narrativo che mette in piedi anche in questo caso è ricchissimo e molto originale e si nutre di uno studio della materia molto accurato. Descrivere un periodo storico di fermento e cambiamenti, pesantemente influenzato dalla politica repressiva non è facile, soprattutto quando la particolarità della propria protagonista è quella di essere sempre una sovversiva anche quando non lo vorrebbe. Anita è una ragazza che non si accontenta che anche se sa perfettamente dove deve andare e quale sarebbe il suo futuro tracciato da tradizioni e speranze familiari, cerca di ritagliarsi i suoi angoli di libertà. Lavorare in una casa editrice è il compromesso che raggiunge tra la proposta di matrimonio e la sua voglia di vedere il mondo e di scoprire come funziona. Nessuno sospetta quanto invece quel lavoro da dattilografa le sconvolgerà l'esistenza e lo spirito. Anita è solo apparentemente superficiale, nasconde un mondo interiore immenso e una empatia sconfinata che viene messa in luce proprio nella storia di questo secondo volume. Non si tira indietro neanche nelle situazioni più ambigue e riesce a cavarsela con la sua faccia tosta, la sua intelligenza, e il suo fascino. Anita è una di quelle persone che restano naturalmente simpatiche e che con la sua impulsività si mette sempre nei guai. Meno male che nelle sue avventure non è da sola e Satta è un ottimo partner in crime. Intelligente e posato, galante e un po' sulle sue, ingessato nella sua posizione, costretto dal suo passato a rimanere nell'ombra, ma allo stesso tempo con uno sguardo che incanta e uno spirito d'adattamento che supera qualsiasi aspettativa. La loro intesa è invidiabile e si ripercuote in ogni aspetto della loro vita, ma entrambi cercano di mantenere quanto più possibile le distanze. Ho molto apprezzato l'espediente che la Basso ha deciso di adottare per introdurre il pov di Satta e che rende la storia ancora più tridimensionale. Mentre il fascimo inizia a diventare una presenza sempre più ingombrante e la censura allunga i suoi artigli, Anita e Sebastiano cercano di fare quel che possono e raccontano le storie che stanno loro a cuore nascondendole tra le righe dei Saturnalia, la chiave sta nella verosimiglianza e nel loro ingegno, affascina il loro rapporto che si nutre di stima e compromessi, e che finisce per amalgamare le loro personalità. Sebastiano ha bisogno della faccia tosta e della capacità di Anita di destreggiarsi nelle situazioni più spinose con la sua improvvisazione, Anita giova sicuramente della capacità di Sebastiano di pensare a lungo termine e di volare basso, e soprattutto deve ingegnarsi a mordersi la lingua quando vorrebbe farsi sentire. Ed è proprio la forza di loro due insieme che fa la differenza, e soprattutto dei loro amici: la ex professoressa di Anita che nonostante tutto cerca di fare il bene, la sua migliore amica dotata di un intuito e una viva intelligenza e l'amico inglese di Sebastiano che smorza la sua serietà apparentemente incrollabile. L'ambientazione poi è affascinante e istruttiva, Torino, emerge, in un'abbondanza di luoghi e situazioni che da un certo punto di vista si possono ancora respirare nella città sabauda e continua ad affascinare il lettore che arriva ad esplorare il centro, caotico e immutabile. Sembra di ritrovare una vecchia amica molto amata.

Il particolare da non dimenticare? Una macchina rossa…

Lo stile della Basso, inconfondibile, accompagna il lettore alla scoperta della Torino degli anni Trenta e di una protagonista che lascia il segno. Il mistero tiene incollati alle pagine e Anita riesce sempre a strappare una risata, in un equilibrio davvero perfetto.

Buona lettura guys!

La serie:

- Il morso della vipera

- Il grido della rosa

- Untitled

0 notes

Text

Una questione di carattere

Il mistero della scrittura è che in essa non c'è alcun mistero. José Saramago

Scrivere, pertanto, è un'attività complessa: è, insieme, preferire l'immaginario e voler comunicare; in queste due scelte si manifestano tendenze assai diverse e a prima vista contrastanti. Simone de Beauvoir

1. Times New Roman: carattere tipografico; Font, se vogliamo assecondare il gergo informatico. Del tipo True Type, quindi: TTF (True Type Font) e vale per chi lavora in ambiente Windows, l’unico che conosco davvero. Ma non solo. È il font di default di Word, quello che il programma impone di utilizzare, a meno che non gli si dica il contrario. No, questo non mi va. Mettine un altro. Però non lo fa (quasi) nessuno. Per pigrizia, forse. Per consuetudine, magari. È il font della burocrazia, pubblica oppure privata. Andate in un qualsiasi ufficio: comunicazioni, circolari, avvisi, cartello; tutti stampati in Times New Roman. In dimensione 12. Quella classica. Strano, però, che la maggioranza delle case editrici non lo utilizzi. Einaudi, Feltrinelli e Garzanti sembrano preferire il Garamond. La Mondadori, dipende. A volte lo usa, a volte no. L’Adelphi fa storia a parte.

2. Sopra il pelo dell’acqua c’è il Times New Roman. Potrebbe esserci qualunque altra cosa: Books Antiqua, New Brunswick, Arial. Eccetera. Eccetera. Non importa: immergiamoci. Sotto, c’è una questione di carattere. C’è la necessità del carattere stesso poiché senza non ci sarebbero nemmeno i testi. Quindi, niente libri. Niente giornali. Niente riviste. Niente di niente. La scrittura gioca una partita doppia: fisica – il carattere e il supporto che lo accoglie – e concettuale – ciò che carattere e supporto comunicano. Il pensiero viene reso disponibile. Si può duplicare. Quindi, veicolare. Senza scrittura, non ci sarebbe espressione e non ci sarebbero, dunque, gli scrittori. Tanto meno, lettori. Non potremmo confrontarci con altri esseri umani, crescere, imparare. Dice Thomas Bernhard che «ogni attività del pensiero che non sia diventata scrittura è in fin dei conti assolutamente priva di valore, perché inquieta se mai solo chi se la inventa, non fa storia, mentre lui, come è naturale, aveva l'ambizione di fare storia, il che è da sempre il primo presupposto per uno scritto importante ed epocale.» Il passaggio è cruciale: un uomo vuole esprimere il proprio pensiero, lo organizza in lettere, sillabe, parole, frasi, periodi, capoversi ma gli serve qualcosa che gli permetta materialmente di farlo. Un’opportuna combinazione di caratteri tipografici. Le idee che rimangono nella nostra testa e non si coagulano su un foglio (o uno schermo) bianco, non servono a nulla. Se ne stanno lì, sterili e fini a se stesse e sospese nell’inutile limbo delle decisioni che non si hanno il coraggio di prendere. E non permettono la nascita di altre idee.

3. La cara – ma ormai vecchia – questione della famigerata Pagina Bianca. Blaise Pascal ha scritto: «L’ultima cosa che si scopre scrivendo un libro è come cominciare.» Sono d’accordo, ma aveva ragione pure Baudelaire, secondo cui «opera lunga è quella che non si sa cominciare. Diventa incubo.» E se il problema non fosse mai stato quello? Va bene, bisogna avere qualcosa da dire (res tene, verba sequentur) e un mezzo espressivo tramite il quale dirlo. Il bianco è solo un pretesto. È vero che scrivere è un po’ come deflorare la purezza di quello spazio bianco che a volte ci spaventa, che esiste una “cosetta” chiamata blocco dello scrittore con la quale prima o poi si fanno i conti (e più spesso di quanto vorremmo). Ma se non ci fossero i caratteri tipografici, cosa faremmo? Che ne sarebbe dei racconti? Nulla. Rimarrebbero a fermentare in qualche cassetto della scatola cranica. Noi esisteremmo ugualmente. Gli aspiranti scrittori, anche. I libri, no. In fondo è solo una questione di carattere.

9 notes

·

View notes

Text

Nuove questioni linguistiche

Tratto da:

Pier Paolo Pasolini, Nuove questioni linguistiche, in «Rinascita» del 26 dicembre 1964 (ripresa poi in Empirismo eretico, Garzanti, 2000, pp. 5-24)

“La completa industrializzazione dell’Italia del Nord, a livello ormai chiaramente europeo, e il tipo di rapporti di tale industrializzazione col Mezzogiorno, ha creato una classe sociale realmente egemonica, e come tale realmente unificatrice della nostra società. Voglio dire che mentre la grande e piccola borghesia di tipo paleoindustriale e commerciale non è mai riuscita a identificare se stessa con l’intera società italiana, e ha fatto semplicemente dell’italiano letterario la propria lingua di classe imponendolo dall’alto, la nascente tecnocrazia del Nord si identifica egemonicamente con l’intera nazione, ed elabora quindi un nuovo tipo di cultura e di lingua effettivamente nazionali. Non essendo io un politico o un sociologo, non oserei circostanziare queste affermazioni, se non per apportarvi qualche litote: per assicurare, insomma, come non siamo che al primo momento di questo fenomeno, e che involuzioni, regressi, resistenze, sopravvivenze dell’antico mondo italiano saranno realtà ritardate ma sempre rilevanti della nostra storia ecc., che la ferita fascista continuerà a sanguinare ecc.: ma che tuttavia la realtà, ormai fatta coscienza e quindi irreversibile, è l’instaurazione di un potere in quanto evoluzione della classe capitalistica (non c’è stata nessuna calata di barbari!) verso una posizione realmente egemonica e quindi unitaria. Perciò, in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza emozione, mi sento autorizzato ad annunciare, che è nato l’italiano come lingua nazionale. Che cosa sia o meglio cosa sarà questo italiano, non è facile definire: non si stenterà a crederlo. A questo punto, a questa definizione, dovrebbe cessare il mio contributo di facitore di libri e non di linguista. Ma non vorrei cedere il campo senza aver prima fornito qualche dato circostanziale e aver anticipato alcuni motivi di previsione. In campo linguistico-letterario si aveva avuto in questi due ultimi decenni un apparente prevalere dell’asse Roma-Firenze (con qualche accentuazione su Roma, o magari su Napoli): tanto che si era parlato in sede glottologica di Roma come centro finalmente irradiatore di lingua, capitale di uno Stato finalmente unitario, sede della burocrazia ecc. ecc. Insomma la circolazione profondamente verticale e ampiamente orizzontale della lingua, pareva aver trovato in Roma il suo centro. La civiltà neorealistica aveva avuto come lingua l’italo-romanesco, e su tale base, assolutamente prevedibile e rassicurante, vorrei dire tradizionale, si pensava che si sarebbe avviata la nazionalizzazione dell’italiano. Le cose sono invece, come s’è visto, di colpo cambiate: la cultura romanesco-napoletana si è rivelata improvvisamente e definitivamente diacronica – e, dopo la mora di purismo cui ho accennato – avanzano ora prepotentemente la loro candidatura a centri irradiatori di cultura e di lingua nazionale le città del Nord, l’asse Torino-Milano. Ora, il Nord non può certamente proporre come alternativa i propri dialetti – che esso stesso ha contribuito a rendere arcaici né più né meno che quelli del Sud – né la sua pronuncia, né i suoi particolarismi linguistici: insomma la sua dialettizzazione della koinè. Ma è il Nord industriale che possiede quel patrimonio linguistico che tende a sostituire i dialetti, ossia quei linguaggi tecnici che abbiamo visto omologare e strumentalizzare l’italiano come nuovo spirito unitario e nazionale. Il Nord possiede tale linguaggio tecnologico in quanto mezzo linguistico principe del suo nuovo tipico modo di vita: è questo sottolinguaggio tecnico che il Nord industriale propone, come concorrente al predominio nazionale, contro la koinè dialettale romanesco-napoletana: e che, in effetti, è già vittoriosa, attraverso quella stessa influenza egemonica unificatrice che hanno avuto per esempio le monarchie aristocratiche nella formazione delle grandi lingue europee. È la rivincita dei periferici, insomma: �� la vittoria dell’Italia reale su quella retorica: una prima ondata periferica romanesco-napoletana corrispondente al primo momento reale dell’Italia antifascista ma ancora semisviluppata e paleoborghese, e ora una seconda definitiva ondata settentrionale, corrispondente alla definitiva realtà italiana, quella che si può predicare all’Italia dell’imminente futuro. Quali saranno le caratteristiche più importanti di tale italiano nazionale? Essendo i linguaggi tecnologici per formazione internazionali e per tendenza strettamente funzionali, essi apporteranno presumibilmente all’italiano alcune abitudini tipiche delle lingue romanze più progredite, con una forte accentuazione dello spirito comunicativo, pressappoco secondo queste tre tendenze: 1) Una certa propensione alla sequenza progressiva, il che comporterà una maggiore fissità nei diagrammi delle frasi italiane, la caduta di molte allocuzioni concorrenti, col prevalere di una allocuzione che per caso o per ragioni di uso sia più cara ai più autorizzati utenti di linguaggi tecnici, ossia in prevalenza ai torinesi e ai milanesi. (È noto per esempio che i torinesi hanno sempre appreso l’italiano come una lingua straniera, ed hanno già un’abitudine all’apprendimento normativo, che si accentuerà nello spirito funzionale della tecnica, fino al livellamento di tutto l’italiano alla precisione inespressiva della comunicazione tecnica.) Tutto sommato si tratterà di un impoverimento di quell’italiano che era finora così prodigo della propria ricchezza in quanto disponibilità di forme, tanto da rendere la testa di ognuno di noi un mercato di forme linguistiche concorrenti. 2) La cessazione dell’osmosi col latino, che in tutti i salti diacronici nell’evoluzione così particolare dell’italiano, si è sempre conservata – quale caratteristica di lingua letteraria di élite – diventando più fitta e fertile proprio nei momenti maggiormente rivoluzionari (per esempio l’umanesimo, o il neo-classicismo ecc.). 3) Il prevalere del fine comunicativo sul fine espressivo, come in ogni lingua di alta civilizzazione e di pochi livelli culturali, insomma omogeneizzata intorno a un centro culturale irradiatore insieme di potere e di lingua. La conservazione dei vari strati diacronici lungo la storia, ripeto, ossia la ricchezza di forme dell’italiano, era dovuta semplicemente al fatto che l’italiano era una lingua letteraria, e quindi, da una parte conservatrice, dall’altra espressiva. Ora alla guida della lingua non sarà più la letteratura, ma la tecnica. E quindi il fine della lingua rientrerà nel ciclo produzione-consumo, imprimendo all’italiano quella spinta rivoluzionaria che sarà appunto il prevalere del fine comunicativo su quello espressivo. “

#Pier Paolo Pasolini#Pasolini#ppp#Nuove questioni linguistiche#lingua#lingua italiana#italiano#1964#1960s#anni '60#italia#borghesia#borghesia industriale#nord#sud#neolingua#gramsci#antonio gramsci#capitalismo#boom#boom economico#italia del boom

2 notes

·

View notes

Text

Libro 2. Charlotte Bronte, “Jane Eyre” (Edizione Garzanti)

Il 23 Febbraio - alle 9:01 am - Libreriamo pubblica un post chiedendo ai lettori quali siano le proprie #LettureIndimenticabili. Alle 9:41 am dello stesso giorno commento:

"Letture Indimenticabili? Jane Eyre (8 anni); Il Conte di Montecristo (18 anni); La Genealogia della morale (25 anni); Infinite Jest (28 anni)".

Il commento si aggiudica qualche like. Libreriamo torna ai suoi post da pubblicare. Io ritorno alle mie cose. Eppure, tornando alle mie cose, ripensai - quel giorno e durante i successivi - all'intelligenza della domanda di quel post. Da bambina, Mari e Lella leggevano alle mie orecchie i topolini e i libri di favole che ora riposano sotto il mio letto. Quando iniziai a leggere da sola - a 6 anni - divorai i libri per ragazzi e la bibliografia di Roald Dahl. E per quanto siano importanti tutti i libri menzionati nel mio commento, in quanto modificarono radicalmente la mia visione di me all'interno della mia realtà quotidiana e il modo di pormi ad essa, mi resi conto per la prima volta, grazie a quel post, che solo ed esclusivamente Jane Eyre fu/è/sarà la mia lettura indimenticabile. Jane. Jane: ché quando penso a lei mi risuonano le parole del Signor Rochester: "Voi...voi, piccolo essere strano e quasi non terreno! è voi che amo come la mia stessa carne [...] povera e oscura, piccola e semplice come siete". Jane è il libro che più amo. Il libro sempre sul comodino. Il libro dei viaggi. Il libro che entrava insieme a me in ogni casa nuova che ho abitato. Il libro da leggere quando non ci si ricorda più chi si è, quando ci si vuole ricominciare a ricordare.

Tempo fa ebbi una discussione con una persona a me cara che inveiva su questo libro, definendolo noioso e inutile. Me la presi quasi fosse un'offesa alla mia persona. Litigammo. E come lui, moltissimi credono che Charlotte Bronte, come la Austen - ad esempio - siano in definitiva letture minori, da femminucce a cui piace sognare l'amore vero, il riscatto sociale e tutto quello che la Disney prova a propinare a noi ragazze dalla più tenera età. "Si, ma hai mai riletto Jane Eyre da adulto? Hai mai capito quanto fosse importante?" - chiedevo all'amico - "Ovvio che no, mi è bastato quella volta e mi sono già annoiato abbastanza" - mi rispose. All'amico si perdona tutto, anche un cattivo giudizio forse espresso troppo velocemente e superficialmente. Perché, certo, a tutta prima Charlotte Bronte (il cui cognome è a tutti gli effetti riferito a Bronte, la cittadina siciliana - cito:"Dopo che Nelson [...] era stato fatto da Ferdinando di Borbone duca di Bronte, località della Sicilia, Patrick Brunty [il padre di Charlotte] aveva cominciato a firmarsi Bronte" [pag. VII Ed. Garzanti], tenendo a specificare il suddetto fatto in quanto lessi in svariate recensioni che il nome non fosse assolutamente riferito ad esso), a tutta prima - dicevo - Charlotte sembra aver effettivamente scritto un libro per ragazzine. Difatti lo lesse la Marta ragazzina durante un'estate fresca, immersa nel bosco di Gibilmanna, per ogni ogni tramonto per quasi un mese, sul dondolo rumoroso dello spiazzo davanti casa. La ragazzina Marta se ne innamorò per i motivi sopra citati e contestati dai più: l'amore vero, il riscatto sociale da bambina emarginata a sognata bambina popolare con una grandissima cerchia di amichetti. Quell'estate segnò il passaggio dalle letture per ragazzi ai romanzi per adulti. Iniziai a leggere - prematuramente - libri non adatti alla mia età: saggistica, filosofia. Imparai a creare collegamenti tra di loro e collegamenti tra loro e il resto delle cose (pratica che alleno tuttora). Sfogo l'intelligenza arzigogolando i miei occhi su letture sempre nuove, capricciose, complesse. Ma è da Jane che si torna - che torno - in ogni momento di difficoltà e di gioia, come ad un qualcuno con cui condividere tutto. E non tanto perché si è rimasti gli emarginati di un tempo, per cui ci si aggrappa ad un libro per sentirsi meno soli. Piuttosto perché è sempre stato palese - seppur in modo inconscio e conscio solo adesso - quanto questo libro si adattasse ai mutamenti che per natura siamo costretti ad affrontare: cambiamenti di vita, nella vita, cambiamenti della nostra persona, se davvero si volesse farne una differenza. Ciò che è realmente importante, oltre che interessante di questo libro, non è tanto la storia (una bambina orfana e disgraziata che diviene istitutrice presso la casa di un uomo benestante - dopo aver passato l'infanzia rinchiusa in un collegio odiosamente cattolico - di cui si innamora e con cui si sposa - dopo svariate peripezie), né la bellezza delle minuziose descrizioni del paesaggio inglese. Non è neanche per la particolare cura che Charlotte ha nel caratterizzare i personaggi, rendendoli tanto familiari da tramutarli visibili ai nostri occhi (e che Zeffirelli ha magistralmente saputo riproporre sullo schermo, senza sbagliare neanche un accenno di alcunché: https://www.youtube.com/watch?v=n27CaEvUKlc). In definitiva, non è neanche per la storia d'amore in sé, bella e travagliata, dell'istitutrice e del suo datore di lavoro: modernissima idea. E’ proprio per Jane che vale la pena di leggere Jane che, all'interno del racconto, cresce. La troviamo bambina nelle prime pagine, la scopriamo donna adulta e coniugata nelle ultime. 533 pagine di maturazione emotiva ed intellettuale di questa donna così problematica nell’infanzia, così dignitosa nell'adolescenza, così ferma nell'età adulta, Ho letto questo libro una volta l'anno per vent'anni. Siamo cresciute insieme, io e Jane. Le sue problematiche, spesso, erano anche le mie. Sono quelle di tutti. Scontrarmici e rendermene conto ha aiutato il mio spiazzamento nel sentirsi confortato all'idea che "in fondo - tutti - abbiamo vissuto - tutto - in modo quasi uguale". Rileggere queste pagine, anno dopo anno, è stato come chiedere consiglio all’amico amico che rispondeva - e risponde sempre - insegnandoti che la dignità verso se stessi è ciò che di più importante esista. Se mi lamentavo troppo - ad esempio - della mia situazione in cui vivevo in quel dato momento, aprivo una certa pagina e mi dicevo "Jane ha sopportato le peggiori angherie ed è andata avanti, puoi farcela anche tu", "Jane non è morta d'amore, non ne morirai neanche tu", "Jane ha mangiato da schifo per otto anni in quel collegio ed è cresciuta sana e forte, impara ad essere meno capricciosa".

"Jane non ha dimenticato chi amava, non dimenticare neanche tu".

Sfogliando le pagine (che mi ostino a ricucire e incollare annualmente), rivedo le sottolineature in colori diversi - corrispondenti ad ogni mia età crescente - e si affaccia, oltre alla sua - di Jane - crescita intellettuale ed emotiva, anche la mia e certe frasi che nel 2003 non avevo neanche considerato, ecco che nel 2015 diventano fondamentali per le mie esperienze di donna che si affaccia all'età adulta. Ed ogni volta così, ogni anno così. Leggere Jane Eyre insegna a tenere duro, a stringere i denti, a lamentarsi meno, a camminare con il mento dritto. Insegna la dignità del vestirsi in modo adeguato in ogni circostanza. Mi ha insegnato l’idea del semplice, senza avere più bisogno, man mano che crescevo, di piercing, tatuaggi, capelli colorati per affermare la mia personalità burrascosa. Insegna a non strafare.

Se non avete avuto la stessa fortuna che ho avuto io di crescere insieme a Jane, potete iniziare anche ora. Andate immediatamente in libreria e comprare Jane Eyre e leggetelo ogni anno finché non vi sentirete abbastanza forti da apprendere il suo più grande insegnamento: avere il coraggio di amare un uomo che sia uno, senza l'eterna domanda "e se ci fosse qualcosa di meglio per me?", perché sei tu il meglio per te e tutto il resto è condivisione: è ridere insieme delle stesse cose, è non esser presa in giro per aver letto questo fantastico non-libro da femminucce ogni anno. Jane ci insegna a stare bene con se stessi e con l'altro e "non conoscere stanchezza nella consuetudine di vita [ perché ] essere insieme significa per noi sentirsi a un tempo liberi come in solitudine e gai come in compagnia". E questo, forse, è l'augurio più grande che ogni scrittore di romanzi dovrebbe proporre ai suoi lettori e che ognuno dovrebbe augurarsi per se stesso.

M.

#1 : nessuna ipocrisia

#2 : poter sopportare tutto

#3 : femminismo

#4 : la risposta perfetta per quegli adulti senza argomentazioni che vogliono essere rispettati in nome della propria età

#5 : osare

#6 : gelosie

#7 : ragione e sentimento

#8 : amarsi

#9 : dichiarazioni

#10 : promemoria di dignità

#11 : "che fine ha fatto la poesia?"

#12 : "ossa delle sue ossa, carne della sua carne"

#matilde#matildelegge#12motiviperleggere#charlottebronte#janeeyre#garzanti#editore#libro#book#fotografia#recensione#letturacondivisa#letturaconsigliata#martaacciaro

0 notes

Text

Incipit 66/100

Incipit 66/100

“C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. – Perché tante cicogne? – chiese Medardo a Curzio, – dove volano? Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi nostri vicini impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo e d'uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana, e andava a presentarsi al quartiere imperiale. – Volano ai campi di battaglia, – disse lo scudiero, tetro. – Ci accompagneranno per tutta la strada.”(Il Visconte Dimezzato, di Italo Calvino)

#incipit#libri#letteratura#libri letteratura#citazioni#citazione libro#frasi libri#incipit letteratura#incipit libri#italo calvino#garzanti

0 notes

Text

Incipit 63/100

Incipit 63/100

“Come sono contento d'esser partito! Amico caro, cos'è mai il cuore dell'uomo! Aver abbandonato te che amo tanto, che mi eri inseparabile, ed essere contento! Ma so che mi perdoni. Le altre relazioni non eran forse scelte dal destino apposta per tormentare un cuore come il mio?”.(I Dolori del Giovane Werher, di Johann Wolfgang Goethe – trad. Piero Bianconi)

#incipit#libri#letteratura#libri letteratura#citazioni#citazione libro#frasi libri#incipit letteratura#incipit libri#goethe#garzanti

0 notes

Text

Recensione di: Mal che vada ci innamoriamo di Mary G. Baccaglini

Trovate la recensione in oggetto al seguente link: https://libripernoiblog.blogspot.com/2020/05/recensione-di-mal-che-vada-ci.html

#malchevadaciinnamoriamo#marygbaccaglini#garzanti#romanzo#romanzibelli#romanzidamore#storieperledonne#recensioni libri#recensioni#recensionemalchevada#recensionemarygbaccaglini#mary#baccaglini#allegra#casanova#frasi libri#frasi belle#citazioni#citazioni libri#citazioni libri garzanti#libri garzanti#frasi libri garzanti#libripernoi#marco mandarano#marco mandarano book blogger#booknerd#leggerefabene#libribelli#libriconsigliati#amoleggere

0 notes

Text

«Fare l’insegnante è l’incarico supremo». La lezione del maestro George Steiner. Un ricordo di Danilo Breschi

Immenso. Non trovo altro aggettivo. Lo uso nonostante il rischio dell’enfasi retorica, che certo non piaceva a lui, George Steiner. Nato in Francia a Neuilly-sur-Seine il 23 aprile di 91 anni fa, è un altro esponente di quella meravigliosa classe 1929 che ci lascia. E siamo un po’ più poveri, o forse no, perché chi pensa e scrive con quella potenza e quella sincerità di passione e d’intelletto lascia patrimoni immensi. Basta volerli raccogliere e coltivare.

*

In queste ore, in questi giorni, leggerete molti articoli sulla sua vita avventurosa all’esordio, poi quasi placida nel prosieguo dell’età matura, ma non per questo meno vitale e feconda. Nato in una famiglia di ebrei viennesi che qualche anno prima avevano lasciato l’Austria per timore dell’antisemitismo, poco dopo avrebbe dovuto abbandonare anche la Francia e l’Europa tutta per sfuggire al nazismo, stabilendosi nel 1940 negli Stati Uniti, dove sarebbe in seguito divenuto cittadino americano. Leggerete anche molti articoli con l’elenco delle sue opere più note, da cui saranno estrapolate frasi e pensieri più consoni al coro ufficiale dei grandi quotidiani nazionali, e parrebbe perciò inutile aggiungere altro. Ma credo che meriti fare una cosa meno diffusa in questo profluvio di coccodrilli, ovvero dare il giusto rilievo all’opera di uno dei critici più acuti e originali, perché devoti non ad altro che alla passione per il vero, il bello e il buono nella letteratura (“anarchico platonico” amava definirsi), dunque un pensatore assolutamente indipendente, libero. E immenso, appunto, proprio come gli orizzonti di conoscenza che ti dischiudeva, come quella curiosità, onnivora, che lo animava. Non erudizione sterile, beninteso, ma costante interconnessione creativa tra le grandi opere della letteratura, della filosofia dell’arte tutta, comparate con l’estro e il sentimento sempre avvertito dell’impasto umano tra relativo e assoluto. Sapeva perciò cos’è classico, cosa ne fosse alfiere e cosa scudiero, fiero signore o umile servitore.

*

Giace inoltre in luogo ignoto un carteggio inedito ad “un’interlocutrice segreta”, così la definisce in un’intervista del 2014 a Nuccio Ordine, pubblicata soltanto adesso perché fu rilasciata da Steiner a condizione che uscisse postuma. Proprio così. Si tratta di centinaia di lettere annunciate come densissimo deposito della sua intensissima quotidianità di lettore, di piccolo grande uomo curioso della vita in ogni sua manifestazione, colta con tutto lo sfavillare della sua ironica e pietosa intelligenza, un ammontare di lettere che per volontà testamentaria non uscirà fino al 2050. Probabile che non riesca a leggerle, e questo mi rammarica molto. Mi consolo perciò col ricordo dell’ascolto che potei farne a Firenze, all’Altana di Palazzo Strozzi; lui che, minuto, pareva immenso nel mentre parlava illuminato dalla luce del sole che, tramontando lentamente in un pomeriggio di fine aprile, lo inondava alle spalle tramite i vetri di una grande finestra da cui si affacciava incuriosita la collina di Boboli. Visione quadridimensionale, la mia, in quegli istanti eterni. Il titolo della conferenza, articolata in due giorni, era efficacemente riassuntivo di molto dello stile steineriano: Le poetiche del pensiero. Correva l’anno 2009, Steiner aveva appena compiuto ottant’anni. Ma mi consolerò anche, come già facevo quand’era in vita, rileggendo tutti i suoi libri finora editi in italiano, non pochi. Ne estraggo qualche brano che motiverà a sufficienza tutti i perché della sicura persistenza di questo immenso studioso di letteratura comparata. Continuare a leggerlo dovremo, per far sì che non si inaridisca la critica letteraria contemporanea e prevalgano le forze oscure e bigie e plumbee.

*

Apro da un testo che non ho ancora trovato citato nella masnada di coccodrilli piagnoni di queste prime ore. È La nostalgia dell’assoluto (Nostalgia for the Absolute), pubblicato originariamente nel 1974 e tradotto in Italia prima da Anabasi nel 1995, poi da Bruno Mondadori nel 2000, edizione da cui attingo. Il volume raccoglie le cinque conferenze che furono trasmesse per radio nell’autunno del 1974 e rappresentano la 14ª serie delle Massey Lectures. Tema di fondo quella nostalgia dell’assoluto che è dilagata nella cultura europea tra Otto e Novecento, fino alla deflagrazione finale della seconda guerra mondiale. Successivamente, e progressivamente, è subentrato un fortissimo senso di colpa e una fortissima nostalgia dell’innocenza. Ma ascoltiamo la voce del maestro, perché anch’egli appartiene alla schiera di coloro la cui lezione va appresa e tramandata.

*

La lezione dei maestri è il titolo di un altro suo aureo libretto (trad. it. Garzanti, 2013), proprio come il testo destinato ad accompagnare uno spartito, composizione di parole e idee musicate affinché siano cantate. La lezione va imparata e trasmessa. È un dovere per chi della buona novella ha saputo. Un dovere per tutti color che sanno che «fare l’insegnante è l’incarico supremo. D’altronde la parola stessa rabbonim (rabbino) significa maestro. Termine prettamente laico, niente di sacro. Fare il rabbonim» (La passione per l’assoluto. Conversazioni con Laure Adler, Garzanti, Milano, 2015, p. 141).

*

«Mi pare che la teoria sia da porre in relazione con il fatto che finora abbiamo usato per lo più la metà sinistra del nostro cervello, quella verbale, la metà greca, quella ambiziosa, dominante. Nella metà destra che abbiamo trascurato stanno l’amore, l’intuizione, la compassione, i modi più antichi, organici di fare esperienza del mondo senza prenderlo per il collo. Ci sentiamo invitare a rinunciare all’immagine orgogliosa dell’homo sapiens – l’uomo che conosce, l’uomo che va alla ricerca della verità – per appropriarci della visione affascinante dell’homo ludens, che significa molto semplicemente l’uomo che gioca, l’uomo rilassato, l’essere intuitivo, bucolico. […] Se può esistere una tecnologia alternativa, perché non allora una logica alternativa, un modo alternativo di pensare e di sentire? Prima di essere un cacciatore e un assassino, l’uomo era uno che andava in cerca di bacche proprio ai confini del giardino dell’Eden».

*

Dietro questi ragionamenti, che Steiner svolge nel 1974, si agita l’ombra, all’epoca ingombrante e incombente, di Herbert Marcuse, a sua volta avatar del venerando e terribile Ginevrino, alias Jean-Jacques Rousseau. «Individualmente potrebbe funzionare» il ritorno ad uno stadio di sopravvivenza più semplice e primitivo, ma «socialmente – ammetteva Steiner – penso che sia una chimera». E proseguiva: «Se la mia diagnosi non è errata, continueremo a porre domande. Il filosofo tedesco Heidegger centra il problema quando dice che le domande sono la pietà, la preghiera del pensiero umano. Io sto cercando di esprimere la cosa con un po’ più di brutalità. Noi, in Occidente, siamo animali fatti per porre domande e per cercare di ottenere delle risposte, costi quel che costi. Non istituzionalizzeremo l’innocenza umana. Ci possiamo provare, di tanto in tanto. Possiamo cercare di trattare con più attenzione l’ambiente. Possiamo cercare di evitare almeno in parte la brutale devastazione, le crudeltà inutili nei confronti degli animali, nei confronti degli esseri umani meno privilegiati, che segnano perfino i grandi anni del Rinascimento e dell’Illuminismo. Questo deve sicuramente accadere. Ma, in ultima analisi, siamo degli animali carnivori abbastanza crudeli, fatti per andare avanti e per superare e distruggere gli ostacoli. […]. Era una convinzione profondamente ottimistica, propria del pensiero classico greco e certamente del razionalismo in Europa [Plato amicus, sed magis amica Veritas…, ndr.], che la verità fosse in qualche modo amica dell’uomo, che qualunque cosa si scoprisse, in ultima analisi sarebbe andata a beneficio della specie. Magari ci sarebbe voluto moltissimo tempo. […] Eppure la ricerca disinteressata della verità è ciò che ci attribuisce una superiore dignità. E non c’è più grande disinteresse di quello che mette a rischio e forse sacrifica la sopravvivenza umana. Io sono convinto che la verità abbia un futuro; è molto meno chiaro se lo abbia l’uomo. Ma non posso fare a meno di avere un sospetto su quale dei due sia più importante» [La nostalgia dell’assoluto, cit., pp. 75-79].

Danilo Breschi

L'articolo «Fare l’insegnante è l’incarico supremo». La lezione del maestro George Steiner. Un ricordo di Danilo Breschi proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2unTBI2

0 notes

Text

“Che cosa fa lo scrittore se non sputare in faccia ai suoi lettori?”. Elogio di Andrej Sinjavskij, un genio che ci fa paura

Leggendo Cristina Campo – anzi, masticandola – ritorna il nome di Andrej Sinjavskij. Mi sembrava sepolto da tempo, in una bruma bruna, inesorabile. Ora mi attacca, come una turba di locuste di ferro.

*

Cristina Campo parla di Andrej Sinjavskij ne Gli imperdonabili. Lo definisce “il solo poeta religioso oggi vivente” in un saggio che si intitola Sensi soprannaturali. In realtà, ho letto il suo nome qualche mese fa, me lo ero scavato in testa. Nell’introduzione ai Racconti di un pellegrino russi la Campo trova un gemellaggio tra lo stile delle Vite dei santi, “tramandate da scribi greci, copri, siriaci, attraverso Bisanzio e la letteratura ecclesiastica slava” e “lo stile narrativo puramente russo, dal Pellegrino a Gogol’, da Dostoevskij a Cechov”. Il capoverso conclude così: “Stile narrativo che non ha l’aria di voler finire se molto della sua monumentale innocenza e dignità troviamo ancora nel linguaggio liturgico di Pasternak, nei brevi apologhi severi di Solzenitzin, nei bianchi fogli di taccuino di Andrej Sinjavskij”. L’introduzione termina così: su quel concetto, monumentale innocenza e dignità, che è questione di stile e di vita, soprattutto, e su quel nome, Andrej Sinjavskij.

*

Inoltre, c’è l’intrusione del caso. Luca Orlandini mi invia una straordinaria raccolta dei suoi saggi. La raccolta è inaugurata da questa frase, “I pensieri non sono assimilati dai libri, spuntano dalle ossa”. L’autore è Andrej Sinjavskij, appunto. Gliene chiedo. Mi sembra un assedio.

*

Naturalmente, non posso non conoscere Sinjavskij. Nato a Mosca nel 1925, seguace di Boris Pasternak, Sinjavskij pubblica alcuni libri alieni all’ideologia sovietica e al ‘realismo socialista’ in Occidente, con lo pseudonimo Abram Terc. Arrestato nel 1966 insieme all’amico poeta Julij Daniel – che muore nel 1988, a fine anno, scegliendo, comunque, di restare in Russia – subisce un processo tristemente celebre: per la prima volta, è sotto accusa l’attività di uno scrittore, esercitata tramite libri, che comprovano la criminalità di chi li ha scritti. Daniel fu condannato a cinque anni di lavori forzati; Sinjavskij a sette. A nulla servirono le proteste internazionali. Sinjavskij fu rilasciato nel 1971, due anni dopo emigrò in Francia, diventando il simbolo della dissidenza al nuovo regime sovietico.

*

Michail Solochov, Nobel per la letteratura nel 1965, si scagliò duramente contro Sinjavskij, difendendo i valori dello Stato contro la libera creatività dell’individuo. “Io mi vergogno per coloro che hanno calunniato la Patria e infangato ciò che abbiamo di più caro. Essi sono degli amorali… Altri, nascondendosi dietro frasi umanitarie, lamentano la severità della condanna. Vedo qui delegati politici del nostro amato esercito sovietico. Come si comporterebbero se in uno dei reparti comparissero dei traditori?”. Secondo Marco Clementi, la straordinaria durezza nei riguardi di Sinjavskij fu adottata perché “si voleva interrompere la nascente usanza di pubblicare all’estero opere di difficile collocazione in patria… Un ruolo non secondario fu giocato dal fatto che le pubblicazioni all’estero erano state firmate con degli pseudonimi: già questo, secondo la logica del Kgb, costituiva un’ammissione di colpa (celare significa cospirare)” (in: Storia del dissenso sovietico, 2007).

*

“I problemi che Sinjavskij solleva, la frattura tra individuo e società, la contraddizione tra crescita del progresso tecnico e immiserimento spirituale dell’uomo, il rapporto tra gli scopi e i mezzi per il loro raggiungimento sono al centro della cultura contemporanea”, scrive Aleksandr Ginzburg in Libro bianco (1967). Non sono forse i problemi capitali dell’oggi? Già. Solo che Libro bianco – che fu libro di culto per chi sbracciava a liberare l’individuo dalle storture dello statalismo, dalla burocrazia dell’intelletto – è fuori dal convegno editoriale. E anche Sinjavskij, un tempo lettura essenziale per lanciarsi al tormento dello spirito, chi lo legge più?

*

Pubblicato da Jaca Book, oggi di Andrej Sinjavskij trovate, ancora disponibili, Pensieri improvvisi con ultimi pensieri e Passeggiate con Puskin. Il libro più importante di Sinjavskij, Una voce dal coro – un tempo stampava Garzanti – come altri libri – cito a caso: Nell’ombra di Gogol’, Buona notte, Compagni entra la corte, La gelata – sono introvabili. Un autore un tempo inevitabile, necessario, ora è editorialmente scomparso. Forse non abbiamo più voglia di scrittori inquieti, in lotta, radicalmente radiosi.

*

Fu Boris Pasternak il punto di svolta nella vita letteraria di Sinjavskij. L’ultimo Pasternak, quello per cui l’arte letteraria è, infine, pittura di icone, estetica d’estasi, esclamazione che lascia spazio ad altro, un fare spazio, appunto. Così ne dice Sinjavskij: “cominciò a parlare di Cristo, che viene a noi da laggiù, dal profondo della storia, come se quelle lontananze fossero il giorno che viviamo, e insieme al giorno si facessero trasparenti e declinassero nella sera, congiungendosi a un domani senza fine. Nelle parole di Pasternak, come mi parve, non v’era neppure l’ombra di un’aspettativa apocalittica. Cristo veniva oggi perché la nuova storia veniva da Cristo e dal Vangelo, compresa la nostra giornata e Cristo era di questa giornata la realtà più naturale e familiare. La storia con il suo passato, il suo presente, il suo futuro, era come un campo, un unico campo, uno spazio che s’apriva ininterrotto allo sguardo. Guardando dalla finestrella i campi e i declivi nevosi Pasternak parlava di Cristo che viene a noi da laggiù. E parlava senza affettazione, né enfasi, senza pompa alcuna, ma con semplicità quotidiana, come se là e laggiù fossero stati gli orti contigui e la fila dei campi biancheggianti che s’allargavano attorno”.

*

No, Sinjavskij non è antimoderno – didascalia all’occidentale – è arcaico, come possono i russi, i tolstojani. “Osservando il digiuno e le feste, l’uomo viveva secondo il calendario di una storia comune che cominciava da Adamo e finiva col Giudizio Universale. Per questo, fra l’altro, un qualsiasi settario semianalfabeta poteva qualche volta filosofare non peggio di Tolstoj e innalzarsi al livello di Plotino, senza aver sottomano nessun testo fuorché la Bibbia. Il contadino manteneva un legame permanente con l’immensa creazione del mondo, e spirava nelle profondità del pianeta, accanto ad Abramo. Invece noi, scorso il giornale, moriamo solitari sul nostro divano angusto e superfluo… Dove va a finire tutto il nostro orizzonte, tutta la nostra capacità ricettiva quando ci togliamo i calzoni o ce li sfilano di dosso? Oppure quando portiamo il cucchiaio alla bocca. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava col farsi il segno della croce e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro”.

*

Il compito dello scrittore. “Certe espressioni mi danno l’orticaria: ad esempio ‘si ritiene’ invece di ‘sembra’ o aggettivi come ‘speciale’ invece di ‘particolare’. Del resto, vi chiedo, cosa credete che faccia lo scrittore nella sua letteratura, se non regolare i conti con il prossimo? Che altro fa lo scrittore nei suoi libri se non scaricarsi delle passioni che l’angustiano e annoiano? Che cosa fa lo scrittore se non sputare, quasi apertamente, in faccia ai propri lettori? E quelli sopportano, si leccano le labbra dicendo grazie, merci. Immaginatevi dunque di quale libertà e pienezza di vita gode lo scrittore!”. Da uno scrittore voglio essere sconvolto e disfatto – con ferocia o tenerezza – voglio che mi sconfigga e che mi laceri. Certo, voglio anche che mi sputi in faccia.

*

Non è un austero aforista, Sinjavskij, ma un uomo animato da una poetica feroce, irrequieta, che va senza timore nel torbido, nel tormento. “Non si sa perché fango e immondizia si accumulino intorno all’uomo. Ciò non esiste nella natura. Gli animali non sporcano se non sono rinchiusi in una gabbia, in una stalla, ossia in mano e in balia degli uomini. Ma anche se sporcano, la cosa non diventa ripugnante, e la stessa natura, senza sforzo da parte loro, s’incarica di ripulire assai presto. Invece gli uomini si devono mondare tutta la vita, dal mattino a sera… Ultimo detrito, il nostro corpo esanime, che richiede pure di essere rimosso al più presto. Un mucchio di letame superstite”.

*

Irritante esegeta dei costumi e dei riti odierni – “L’attuale cristianesimo pecca di buona educazione. Si preoccupa soltanto di non sporcarsi, di non mostrarsi indelicato, teme il fango, la grossolanità, la franchezza, preferendo una meticolosa mediocrità a tutto il resto” – Sinjavskij sfoga sempre lì, nel tema per eccellenza della letteratura russa, da Tolstoj a Pasternak, la morte. “L’uomo vive per morire. La morte comunica alla vita la finalità di una trama unitaria e precisa… Chiederemo al destino una morte degna, onesta; chiederemo di muovere incontro alla morte secondo le nostre forze, in modo da compiere convenientemente il nostro ultimo e principale atto, l’atto di tutta la vita – morire”. Forse ci accontentiamo di una letteratura devota al quotidiano, oggi, facilmente ‘d’inchiesta’, docile, piena di provocazioni che suggestionano il protagonismo dei saputelli. Chi ci ricorda che siamo uno sputo, che si vive per morire degnamente, non ci piace. Ma altro scavo non va chiesto, siamo uomini, cioè adatti al volo e alla fiamma. (d.b.)

L'articolo “Che cosa fa lo scrittore se non sputare in faccia ai suoi lettori?”. Elogio di Andrej Sinjavskij, un genio che ci fa paura proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2PSwy0c

1 note

·

View note

Text

“In ogni grande poeta c’è qualcosa di misterioso”: il filosofo italiano amico di W. B. Yeats (che tutti hanno dimenticato)

Partiamo dalla fine, cioè dalla lettera di Elizabeth Yeats, scritta il 22 febbraio del 1939, al “mio caro Rossi”, in cui racconta la morte del fratello, accaduta poco meno di un mese prima, in Francia, presso Cap-Martin. “È morto senza dolore, in pace, verso le 14 del 28 gennaio, era sabato… ha lavorato fino all’ultimo, ha parlato con la consueta dolcezza. La signora Yeats testimonia che aveva uno splendore meraviglioso sul viso. Mr & Mrs Dermot O’Brien mi hanno detto, dopo aver parlato con lui, il giorno prima, che ‘è stato un grande privilegio avere avuto una conversazione così serena con ‘Willy’: la sua nobile bellezza era accesa da un sorriso, come se avesse fosse stato trapassato da un pensiero ironico’”. Per la cronaca, Elizabeth, più giovane di tre anni di ‘Willy’, insegnante d’arte, fondatrice, nel 1908, della mitica Cuala Press, morì un anno dopo il fratello, il 16 gennaio del 1940.

*

Qualche anno dopo, sul “Corriere dell’Informazione”, è il 1954, il fatidico “caro Rossi” scrive una nota di luminosa intensità: “A Coole, per la prima volta, e forse per l’ultima, ho sentito che cosa significhi la poesia per i poeti, la scrittura per gli artisti. A Coole, fra Lady Gregory e Yeats, comprendevate che le parole possono divenire quello che è un legno prezioso per l’ebanista, un certo colore per un pittore. Strumenti, materie da scegliere accuratamente, da collocare a posto con precisione �� e poi la meraviglia infantile di essere riusciti a dire tutto quello che si voleva dire, il poeta in ginocchio davanti alla sua creazione più grande di lui”. Frasi liriche e vertiginose, che segnano una intimità con William B. Yeats, il genio irlandese, Nobel per la letteratura nel 1923, tra i grandi poeti del secolo. Già. Ma… chi è questo “caro Rossi”?

*

Il “caro Rossi”, cioè Mario Manlio Rossi, è una intelligenza italiana seppellita nell’oblio. Filosofo, laurea a Firenze in teoretica – con una tesi su Tommaso Campanella –, libera docenza nel 1929, alieno al Fascismo è costretto a insegnare qua e là, in giro per l’Europa. L’esperienza all’estero gli consente, dal 1947 al 1966, di ottenere la cattedra di letteratura italiana all’Università di Edimburgo. I suoi libri: dal Saggio su Berkeley (Laterza, 1955) al Saggio sul rimorso (Bocca, 1933), dal profilo su Swift (Garzanti, 1942) alla muscolare Storia d’Inghilterra (Sansoni, 1948-66), li trovate, se va bene, sulle bancarelle. L’unica leccornia ancora in circolo è lo studio di Rossi intorno al Regno segreto di Robert Kirk, ministro presbiteriano del XVII secolo che andava a scovare fate e gnomi, elfi e coboldi (il testo è edito da Adelphi). Tornato in Italia dopo l’insegnamento in Scozia, si ritira a Pontecagnano, grave di vita, dove muore, nel 1971: il fondo che porta il suo nome è conservato presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.

*

Che c’entra Rossi con Yeats? Il pretesto dell’incontro fu l’opera di George Berkeley, il filosofo irlandese. Rossi aveva commentato la sua opera, l’aveva tradotta in italiano, la sua fama da studioso aveva varcato le Alpi. Joseph Maunsel Hone, fondatore della Maunsel & Co. e biografo di Yeats, fu preso dall’idea editoriale: una edizione di Berkeley commentata filosoficamente da Rossi e introdotta da Yeats. “Rossi giunse in Irlanda nell’estate di quello stesso 1931, e in luglio fu presentato a Yeats… da quell’incontro nacque un’amicizia che sarebbe durata fino alla morte del poeta” (così Fiorenzo Fantaccini nell’indispensabile W.B. Yeats e la cultura italiana, Firenze University Presso 2009, che raccoglie l’epistolario tra Rossi e Yeats e racconta il periplo della loro amicizia). Evidentemente, il filosofo emiliano e il poeta irlandese si stanno simpatici. “La biografia su Berkeley fu pubblicata quello stesso anno da Faber e Macmillan… Qualche giorno dopo il mio incontro ricevetti un telegramma da Lady Gregory che mi invitava a Coole, dove rimasi per tutto il mese di agosto con lei e W.B. Yeats”, ricorda, Rossi, nel 1968, scrivendo al poeta Austin Clarke.

*

La visita a Coole, luogo mitico nella topografia di Yeats, a cui si riferisce una delle poesie più note, The Wild Swans at Coole, ha, per l’italiano, un valore mistico. Così Rossi scrive di Yeats, nel Viaggio in Irlanda (Doxa, 1932; tradotto da Hone, in versione ridotta, come Pilgrimage in the West, Cuala Press, 1933), con estatica ammirazione: “è un uomo così sereno, con i poveri occhi stanchi, con la testa sempre un poco curva in avanti […] Le cose più vive in lui sono i capelli bianchi, e le mani bianche che a volte vi passa attraverso, più che per ricomporli, per sentire quasi la propria presenza carnale e spirituale. Vi è qualcosa di sericeo nelle mani come nei capelli: qualcosa di estremamente delicato nelle onde dei capelli come nel movimento delle mani. Sono mani che si agitano leggermente, senza alzarsi, solo per scandire il ritmo di un verso. e si alzano solo quando la frase è finita, e Yeats comincia a sorridere sul bel verso che ha detto o sul motto che gli è uscito, con una esilità timida, arrossendo leggermente. E quando rivolge verso di noi il viso abbassato, quando vi guarda di dietro le lenti con gli occhi azzurri, sembra che, assorto in se stesso fino ad allora, si senta d’improvviso tutto gioioso della presenza umana che ha vicino, di essere stato udito – e di essere stato (egli ne è sempre certo) compreso. Io non sarò mai degno, in tutta la mia vita, che il viso di Yeats si sia voltato verso di me con questa profonda soddisfazione, con questa arrossente gioia di essere stato ascoltato”. L’invito a incidere le proprie iniziali sull’albero di Coole, che ospita i marchi di Shaw, Synge, O’Casey, Yeats, è per Rossi il segno di una unione commossa, rituale: “Ero stato per qualche settimana l’intimo dei poeti, l’amico di Lady Gregory, animatrice della nuova letteratura irlandese. ero arrivato, non so per qualche miracolo, a quella bianca casa di Coole che riceveva così pochi ospiti”.

*

Il rapporto tra Yeats e Rossi si consolida quando il filosofo italiano si occupa di Jonathan Swift. Il suo Essay on the Character of Swift è pubblico su “Life and Letters” nel settembre del 1932. Nel 1934, sempre con la traduzione di Hone, Rossi pubblica Swift, or the Egotist, per Gollancz, a Londra. In una lettera del 9 febbraio 1932, Yeats, commentando lo Swift secondo Rossi, annuncia i suoi attuali interessi. “Sto aiutando a correggere una curiosa autobiografia che penso possa suscitare scalpore. Un anno fa ho incontrato a Londra un asceta indiano che ha vagato per nove anni con una ciotola, a mendicare: l’ho persuaso a scrivere i fatti oggettivi della sua vita. Il libro è pieno di strane esperienze psichiche. Scriverò l’introduzione e l’origine del libro. Non esiste ancora un libro del genere”. Il poeta si riferisce a An Indian Monk, la biografia, pubblicata quello stesso anno da Macmillan, di Shri Purohit Swami (1882-1941), eremita induista di alta educazione (laureato in filosofia a Calcutta, perfezionatosi a Bombay). Insieme al monaco induista, Yeats lavora anche per la pubblicazione – accaduta per Faber, nel 1934 – del testo mistico di Bhagawan Shri Hamsa, The Holy Mountain.

*

In un saggio pubblicato nel 1947 su “Cronos”, Yeats and Philosophy, Rossi esalta la poesia di Yeats, riconoscendone il carisma metafisico. “In nessuno ho incontrato un simile interesse per la metafisica. Di solito, gli uomini inseguono, attraverso la filosofia, i propri preconcetti. Ma Yeats domandava perché voleva sapere. Cercava ancora e ancora una spiegazione… In ogni grande poeta c’è qualcosa di misterioso: c’è la magia al lavoro da qualche parte. Risvegliandosi dal rapimento, il poeta capisce di essere stato ‘oltre’ e chiede ai filosofi una cartografia del mistero. Yeats non poteva evitare la metafisica perché era un poeta e voleva capire”.

*

Lo scambio epistolare tra Rossi e Yeats si colloca per lo più tra 1931 e 1932 (nonostante l’ultima lettera del filosofo sia del 1938). Spesso giungendo a riflessioni filosofiche interessanti, per chi ha conoscenza delle speculazioni di Yeats, testimoniate in A Vision. Così il poeta irlandese nel dicembre del 1931: “La verità è che mi hai estratto dal profondo. Capisco che la realtà è senza tempo, che passato e presente costituiscono la più ovvia delle antinomie. Ma non ti seguo in analisi ulteriori. C’è sempre ‘la linea retta’ in ogni romanzo, in ogni novità; e c’è il cerchio, compiuto, che è il ritorno perpetuo o la fine. Nessuna spirale, o curva. Abbiamo soltanto quei due assoluti e i ritorni parziali sono mere costruzioni della mente. Questo è ciò che pensi. Eppure, ogni vecchio ha vissuto in modo diverso le sette età di Shakespeare e c’è l’annuale ritorno della primavera, ma credi davvero che sia la stessa primavera? Pensi davvero che siamo come un uomo che corre intorno a un pilastro, che pensa che il tratto irregolare del pavimento sia sempre quello quando lo raggiunge, o che si tratti di un nuovo pezzo irregolare e che costui si sia messo a correre su una linea retta? Forse la linea e il cerchio sono esse stesse antinomie”.

*

Rossi torna in Irlanda nel 1953 e nel 1962: per lui l’incontro con Yeats e la gita a Coole sono stati il crisma di una intera esistenza. Per Yeats, probabilmente, quello è stato un incontro come tanti. Ma, si sa, rincorrere l’oro della propria vita procura inevitabili delusioni. “Tornato nell’isola nel 1953 per scrivere una serie di articoli sull’Irlanda commissionatigli dal ‘Corriere della Sera’, Rossi troverà che Coole è stata distrutta e che della big house in cui era stato ospite di Lady Gregory rimangono solo le fondamenta. Rivisiterà l’Irlanda nel 1962 e anche in quell’occasione le belle memorie dell’agosto 1931 si scontreranno con la cruda realtà” (Fantaccini). Non esiste ritorno dell’uguale, il cerchio è una possibilità della mente: in realtà, precipitiamo nella spirale. (d.b.)

L'articolo “In ogni grande poeta c’è qualcosa di misterioso”: il filosofo italiano amico di W. B. Yeats (che tutti hanno dimenticato) proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2NaXrKi

0 notes

Text

“Non posso negare lo straordinario. Il mondo può salvarsi soltanto grazie ai lettori di Dante e di Shakespeare”: la parola ad Harold Bloom

Quando era più pimpante, Harold Bloom incendiava. In una fatidica intervista disse che Dario Fo era “semplicemente ridicolo”, che Toni Morrison non era degna del Nobel per la letteratura (“Siamo vecchi amici e le voglio bene. Ma dopo Amatissima ha scritto solo supermarket fiction, perseguendo una crociata socio-politica”), che Il giovane Holden “fra 30 anni, chi se lo ricorderà?”. Rifiutò un invito a corte da parte di Giovanni Paolo II (“Cristianità è sinonimo di antisemitismo”), difendeva la grande letteratura dei “maschi, europei, bianchi, defunti”, allineati nell’epocale Canone Occidentale (in Italia lo stampa Bur), mettendosi contro mezza accademia. Ci ha insegnato a volare alto, a pretendere, dai libri, un abisso, imponendo allo scrittore di essere un devastatore di mondi, un ideatore di cosmi. Per altro, scrive benissimo.

*

Mesce la scrittura al sacro, il libro al Libro, la letteratura alla teologia, Harold Bloom, con l’ambiguo intento, credo, di defraudare Iddio dal suo trono. A suo dire, i poeti sono angeli e gli scrittori Titani: che riconquistino il cielo dove abita l’usurpatore, il Dio-monolite. In ogni caso, Il Genio, costruito secondo la sequenza della Kabbalah, è un libro enciclopedico e semplice, un perpetuo invito alla lettura e alla vigoria di verbi verticali. Il libro che preferisco, Rovinare le sacre verità. Poesia e fede dalla Bibbia a oggi era stampato da Garzanti, era il 1992, chi lo pubblica più? Un tot di anni fa, quando pareva che Bloom ci lasciasse le penne, mi chiesero un ‘coccodrillo’ precauzionale. Questa operazione da becchino giornalista non mi garbava. Scrissi. Bloom sopravvisse. Cancellai tutto, ispirandogli, mi auguro, una vita decuplicata.

*

Harold Bloom, nato a New York da un ebreo di Odessa, ha compiuto il mese scorso 89 anni, una cifra mistica. L’8 rovesciato è l’infinito; il 9 è la trinità al cubo. Per festeggiarsi ha pubblicato un nuovo libro, per Knopf, Possessed by Memory. The Inward Light of Criticism, in cui allinea i suoi ‘miti’, dal libro dei Salmi a Lev Tolstoj, dall’Ecclesiaste a William B. Yeats e Delmore Schwartz. Il bello di Bloom è che è assertivo, colto, ironico, gnostico. Dicono, va da sé, che proprio questo sia “il suo libro più personale e persuasivo”.

*

Insieme ad Harold Bloom – per quel che conta – sono certo della grandezza di Wallace Stevens, di certo non inferiore a quella di Ezra Pound e di Thomas S. Eliot, anzi. “Alla fine dei miei ottanta, sosto nella stagione dell’elegia. La maggior parte dei miei amici più cari è andata. Sono ossessionato da diversi passaggi della poesia di Wallace Stevens, nello specifico da The Course of a Particular. Nelle sue ultime poesie, Stevens ascolta la voce del mondo prima della creazione. Sebbene non si occupi di occulto o di speculazioni ermetiche come William B. Yeats e D.H. Lawrence, Stevens sente le voci. Quando cadono, le foglie gridano, le case ridono, le sillabe sono evocate senza suono, esuli dal discorso, il vento respira, i pensieri ululano nella mente, il sole colossale è un urlo scarno, la fenice canta un canto straniero. Insonne come molti vecchi, sogno il sogno di Stevens”.

*

Ciò che mi affascina di Bloom è che per lui le poesie dei grandi poeti sono cartigli da cui esasperare un destino. Sono rasoi su cui sono dettati verbi di rischio, implorazioni che sostengono l’Everest della nostra vita. Il ‘credo’ di Harold Bloom – che informa il suo pensiero critico – si legge in un libro, Visioni profetiche. Angeli, sogni, resurrezioni (il Saggiatore, 1996), anch’esso fuori catalogo, come mai? Forse Bloom, troppo anticonformista, decrepito decano del Canone, baluardo della letteratura come sola sapienza e sola salvezza, è un pericolo, ostacolo all’universo universitario dei perbenisti? In quel libro, Bloom – gitando tra Emerson e Valentino, tra Amleto e la Torah, tra Rimbaud, William Blake e il Vangelo di Tommaso, tra Rilke e i millenaristi, in modo piuttosto spericolato – denuncia la sua gnosi (“Se cerchi te stesso al di fuori di te stesso, vai incontro a un fallimento, erotico o ideologico che sia”), lui, aristocratico dell’intelletto, disincarnando la letteratura dalla carne del mondo, del tempo. Si può non essere d’accordo – io la penso altrimenti – ma che avventura cosmica, che verticale pretesa.

*

“Un legame connette la creazione di una poesia, l’illusione del ritorno, la tenue attesa che prima o dopo ascolteremo la voce che ha preceduto l’instaurazione del cosmo, abbandonato e perduto, sul quale vaghiamo incapaci di distinguere ciò che era e che ci sforziamo di ritrovare”. La poesia è questo afflato nostalgico – o piuttosto, il fiorire di un nuovo affronto?

*

Ancora Harold Bloom, nelle prime, delicatissime pagine del nuovo libro. “Quando ero giovane leggevo incessantemente la poesia: ero solo e pensavo che quelle poesie potessero diventare persone. Quel vagabondaggio non poteva resistere alla maturità, ma ho continuato a cercare quella voce che precedeva la mia alienazione… Nella mia esperienza, ci sono alcune visioni e voci sorgive che sfondano la roccia del sé e liberano qualcosa come una scintilla, un respiro, in una momentanea consapevolezza che pare conoscere ogni cosa. Quando mi chiedo chi devo conoscere, ascolto il suono primordiale, in naufragio nel cosmo, in esilio tra gli spazi interstellari, che mi chiama… Ora, alla mia età, ascolto il silenzio originario e voci che scendono dalle sfere dentro e oltre la roccia dell’io. Quando Amleto conclude mormorando ‘Il resto è silenzio’, intende sia l’accettazione dell’oblio che il desiderio di quello che gli ermetici chiamano Pleroma o Pienezza. Valentino, lo gnostico autore del Vangelo di Verità, così termina il suo discorso: ‘non è conveniente per me, dopo che sono stato nel Luogo del riposo, parlare di altre cose’. Anche per lui tutto il resto è silenzio”. Che la poesia sorga nella tentazione del silenzio è inutile ricordarlo.

*

Sulla “Los Angeles Review of Books”, William Giraldi interroga a lungo Harold Bloom, in un pezzo intitolato Paladin of Literary Agon: A Conversation with Harold Bloom. Ecco alcune frasi peculiari.

“Tra gli anni Ottanta e Novanta, ho trascorso molto tempo con Philip Roth. Hart Crane mi ha iniziato alla letteratura. Dopo di lui ho letto Shakespeare, Milton, Whitman, i romantici, i vittoriani, la poesia del XX secolo, con quella furia che Crane mi aveva trasmesso. La mia esperienza essenziale di lettura si riduce alla Bibbia ebraica, a Dante, a Shakespeare. Continuo a leggere quasi ogni giorno Yeats, D.H. Lawrence, Hart Crane, Stevens”.

“Ormai sono una reliquia, ma continuo a credere che il futuro – se ce ne sarà uno – dipenderà dai lettori autentici di tutto il mondo. Senza leggere Dante, Shakespeare, Montaigne, Cervantes e i loro rari colleghi, non possiamo imparare a pensare. E se non riusciamo a pensare, beh, il futuro è del Trionfo del Mondo, cioè a dire delle bestie apocalittiche”.

“L’alta letteratura ha tre attributi principali: potere cognitivo, originalità, splendore estetico… La cultura non riguarda la moda. La cultura ‘popolare’ è un ossimoro. Il cattivo gusto non è cultura. Ci sono diversi scrittori di opere immaginifiche, anche in questo tempo. A mio avviso, lavorano meglio se non si occupano di cronaca”.

“I rapporti con i miei amici e mentori persistono nonostante la loro morte. Non sono un occultista né un medium, ma in qualche moro mi parlano dall’aldilà. Non sono cambiati, hanno una urgenza più toccante”.

“Mi vedo come un rabbino secolare. Uno che legge alla comunità e a se stesso. Dio mi meraviglia. Non posso accettarlo. Non posso rifiutarlo. Il dio di mia madre e di mio padre non può essere soltanto una vecchia storia. Non mi fido del Patto, ma non posso negare lo straordinario”.

*

Harold Bloom è il baluardo di una letteratura sconfinata, che scollina oltre la radice del mondo, che scava nel dettaglio delle stelle. Non è poco, non è fuga, rifugio. (d.b.)

L'articolo “Non posso negare lo straordinario. Il mondo può salvarsi soltanto grazie ai lettori di Dante e di Shakespeare”: la parola ad Harold Bloom proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2Pzr9wF

0 notes

Text

“Canto Léo Ferré, consulto l’I-King, sono stato allo Strega con Flaiano e Raboni mi ha dedicato una poesia (ma i grandi poeti è meglio leggerli che frequentarli)”: dialogo con Cavalleri, il Cesare del giornalismo italiano

La leggenda lo dice freddo e micidiale tomista del bisturi. Con un valzer rapidissimo di frasi, un repentino tango verbale, è capace di tramortire i cosiddetti ‘titani’ della cultura. In un attimo – zac, zac – sfiletta il cuore di un’opera, se lo mangia. Cesare Cavalleri, è storia, ha polemizzato con Eugenio Montale – ammirandone la poesia –, ha sbriciolato, pagina per pagina, la letteratura di Umberto Eco, ha nanificato le velleità letterarie di Calasso e reso un docile agnellino quella volpe di Eugenio Scalfari (“La cultura di Scalfari denuncia un’origine manualistica, cioè formata su manuali scritti da professori di liceo che, a loro volta, si basavano su manuali scritti da altri professori di liceo”, cito da una stroncatura pubblicata su Avvenire nel 2010). Sono solo alcuni, questi, dei tanti passati tra le lame di CC, il quale, fin dalla fisiognomica – viso di cristallo, eleganza sobria, sguardo penetrante, chioma perfetta – ha qualcosa di vampiro. Dovrei rovinare la leggenda corrusca: Cavalleri ha un sorriso robusto, una generosità marmorea e una indefettibile certezza nel bene. Amico di Flaiano e di Buzzati, ha avuto un alto rapporto epistolare con Caproni, ha conosciuto Ungaretti, è stato in amicizia con Giovanni Raboni, ha sfiorato Ezra Pound (la sua biografia è organizzata da Jacopo Guerriero in una lunga intervista pubblicata nel 2018 da Els La Scuola come “Per vivere meglio”. Cattolicesimo, cultura, editoria); eppure: legge, con arguta costanza, poeti ignoti ai più e romanzi pubblicati artigianalmente, dando spazio pubblico a chi ne ha le doti. È il Cesare dei giornalisti, Cavalleri, ed è ora di dirlo, almeno ora, alla luce della straordinaria avventura in “Studi Cattolici”, che tocca i 700 numeri (si farà festa il 2 luglio prossimo, dalle ore 16, nella nuova sede delle Edizioni Ares, in via Santa Croce 20/2 a Milano). CC fonda a Verona la rivista “Fogli” nei primi Sessanta, dal 1965 assume la direzione delle Edizioni Ares, l’anno dopo, a trent’anni, diventa direttore di “Studi Cattolici”. Carica che mantiene tutt’ora, una longevità di platino. Esattamente 50 anni fa, a 33 anni, scriveva un reportage al veleno sul Premio Strega, svelando il falso arcano (“il vincitore assoluto dei premi letterari, infatti, è già noto in precedenza”), al suo fianco Ennio Flaiano; noi incauti lettori vorremmo che le sue Letture fossero finalmente raccolte in un volume più recente dell’ultimo, edito vent’anni fa; in uno dei recenti editoriali, con baldanza intellettuale invidiabile, CC tornava sulla Cattedrale di Notre-Dame, con esplicita giustizia: “Il video della guglia – la flèche – spezzata dal fuoco, ci ha tolto il fiato. Eppure, a meno di un mese, la tragedia appare già lontanissima. Troppi commenti, troppi simboli, troppi coccodrilli. Il presidente Macron, principe dei coccodrilli, ha invitato a «trasformare questa catastrofe in occasione di riflessione su ciò che siamo stati e su ciò che dovremo essere…». Però sono proprio i francesi a non aver voluto includere il riferimento alle radici cristiane nel progetto, affondato, di Costituzione europea. E l’ideologia di Macron è più affine a quella di chi aveva distrutto la flèche nel 1792, quando una prostituta aveva impersonato la Dea ragione nella cattedrale. Troppo tardi per appropriarsi di simboli che rimandano a una realtà in cui non si crede. Restano le immagini”. Incute timore, CC, legge Saint-John Perse, a cui mi ha introdotto, cita a memoria Rimbaud, su cui ha scritto un romanzo ancora inedito. Ma è il sorriso, che giunge dal candore, a vincere su tutto, anche sulla sua santificazione. (d.b.)

700 anni, pardon, numeri, di “Studi Cattolici”. Vado subito al sodo. Numero 117/18, anno di grazia 1970. Dibattito “sulla funzione dell’intellettuale nella società odierna”. Interviene anche Dino Buzzati, verso cui hai una ammirazione non priva di arguzie. Parto da qui per chiederti due cose: che senso e che ruolo ha oggi l’intellettuale? E che rapporto avevi con Buzzati?

Un rapporto di ammirazione, appunto, con fedeltà di lettore. L’intellettuale, oggi come ieri, non ha un ruolo. La sua eventuale presenza è da inventare.

Altro nome. Ennio Flaiano. Hai avuto con lui una corrispondenza intensa, mi pare. Di cosa parlavate? A proposito. Flaiano ha vinto il primo Premio Strega, era il 1947. Ricordo una tua nota corrosiva sullo Strega del 1969. 50 anni dopo, che senso ha il Premio Strega?

Ha senso (e soldi, non moltissimi) per chi lo vince. Il liquore Strega è molto buono. Flaiano era contento delle mie preghiere per lui.

Torno a “Studi Cattolici”. Qual è stata la battaglia che ti ha dato più gioia combattere, quale l’incontro (o gli incontri) che ti ha folgorato?

Dal 1974 la battaglia contro il divorzio, per promuovere la famiglia naturale. Folgorato da Eugenio Corti per “Il Cavallo rosso” e da Alessandro Spina per la scrittura delle sue “Storie di ufficiali”. Senza dimenticare “Il ponte dell’Accademia”, di P. M. Pasinetti, il primo scrittore italiano ad accorgersi che Internet avrebbe cambiato modi di scrivere e di vivere.

Sei celebre per le tue micidiali stroncature e per i tuoi innamoramenti. Due esempi. Umberto Eco, che hai costantemente ‘disintegrato’. E Eugenio Corti, di cui hai pubblicato il capolavoro, “Il cavallo rosso”. Mi sembrano emblemi di un modo opposto, appunto, di fare letteratura. Che cosa ti piace leggere e cosa leggi oggi?

Leggo poco. Pratico una rigorosa igiene mentale. Non mi vergogno di non aver letto libri, anche classici, ritenuti imprescindibili.

Cesare Cavalleri con Ornella Vanoni, di cui è ammiratore. Per altro, CC ha doti canore che pochi conoscono…

Altro binomio. Non ami Pasolini (“Nessuno legge più Pasolini”, hai detto) ma hai avuto un rapporto importante, improntato alla stima con Giovanni Raboni. Anche loro rappresentano, mi pare, due modi radicali e diversi di essere poeti e intellettuali: è così? C’è una stroncatura che, con il passare del tempo, ti sei pentito di avere scritto?

Non è vero che io non ami Pasolini: “Le Cenere di Gramsci” è un grandissimo libro. Non i romanzi e altre sue porcherie. Giovanni Raboni era un amico, anche se ideologicamente distante; accettava le mie osservazioni e riserve. In “Cadenza d’inganno” mi ha dedicato “Una poesia di Natale” (1969). Avevo stroncato un libro di poesie di Diki Garzanti, figlio dell’editore, con prefazione di Raboni. È venuto a trovarmi, quasi piangeva. Non si trattano così i giovani: bisogna prendersela con i grandi, se occorre.

Grande lettore di poeti, hai qualche poesia sepolta nel cassetto, se non ricordo male. E un romanzo abortito (o meno?) su Rimbaud. Perché non hai fatto affiorare la tua creatività?

Il “segreto” sarà svelato entro quest’anno.

È nota la tua ammirazione per Nilla Pizzi e quella per Ornella Vanoni. Oggi cosa ascolti?

Ascolto Ornella e Nilla, Eros Ramazzotti e Fiorella Mannoia. Non mi sono mai perso un Festival di Sanremo. Non è noto (perché dovrebbe?) che io canto piuttosto bene. Ho un repertorio francese classico (Yves Montant, Léo Ferré, Charles Trenet…). Dell’immensa Edith Piaf condivido “Je ne regrette rien”, che piaceva anche a Spina. “Non rimpiango nulla”, coi ricordi accendo il fuoco.

Che caratteristiche ci vogliono per dirigere un giornale come SC? Soprattutto, hai avuto dei maestri imprescindibili di giornalismo?

Non ho avuto maestri. La cultura è sempre di autodidatti.

Ungaretti o Montale? Hai avuto rapporti con entrambi, dimmi.

I poeti, soprattutto i grandi, è meglio leggerli che frequentarli.

Hai detto: “quando devo prendere decisioni importanti, consulto anche l’I King, l’antico libro della saggezza cinese”. È vero? Non basta una frugale preghiera?

È vero, lo consulto in rarissimi casi. L’I-King è una cosa seria, non un passatempo giocoso.

Dei poeti che hai conosciuto (ricordo anche i tuoi rapporti con Caproni, e l’incontro con Ezra Pound…) o che hai letto, qual è quello che ritieni decisivo, a cui ritorni con costanza, e perché?

Pound e Caproni, certo, ma anche Raffaele Carrieri: la sua “Civetta” è il primo libro di poesie che ho acquistato su una bancarella. Avevo quattordici anni. Sono ostinatamente fedele.

Qual è l’ultimo libro che hai letto con piacere? Come giudichi lo stato della letteratura e della poesia italiana presente?

“Belluno”, di Patrizia Valduga. Ultime parole di Amleto: “Il resto è silenzio”.